展覽結束了,昨天撤場,意外發現這段影片,回味無窮,感動又感謝。歲末年初發生很多事,開心的,難過的,追憶的,難忘的...Whatever... Whoever... However...Life goes on.2026年第一天,風和日麗,天空很藍。

- 1月 01 週四 202618:42

事件154:復歸與還原 / 撤場

- 12月 28 週日 202520:00

事件153:懷念詹先生

臉書傳來詹先生過世的消息,我難過、意外又平靜,想起前陣子還跟王章凱聊到他為病所苦,十分不捨,但又想,終究歲月催人老,連我們這群徒子徒孫都到了這把年紀,也只能感慨時光無情。 一輩子感謝他,願他安息......

"詹先生是我的恩人",這句話在我內心已經放了四十年,卻不常對外人提起。

- 11月 14 週五 202511:30

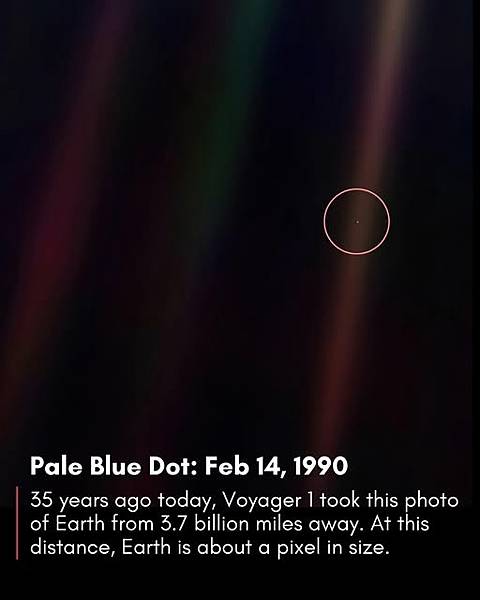

事件152:黯淡藍點

35年前,旅行者一號穿越太陽系的邊界,回眸一拍,留下最後一張照片,彷彿用某種儀式,告別64億公里外的地球,那年我29歲... 2025年11月14日,旅行者一號還在飛,而且此刻正在飛,航向不知名的星際深處。她早已沒有動力,只能靠慣性前進。她會一直飛,一直飛,直到四萬年後遇到下一個星系...

有人笑說"四萬年後也許沒有人類",我很相信這點,但旅行者一號仍在飛,帶著人類曾經存在(過)的訊息,航向未知,永遠不會回來... 也許這就是"美",一個尺度放大的未知,活生生,在遠方...

- 11月 12 週三 202511:56

事件151:另一個故事

"每一個故事的結束,就是另一個故事的開始",這是一句歌詞,但通常,"另一個故事"在當時並不知道,總要等到過了很久,當另一個故事也結束時,才會想起,並成為另另一個故事的開始,如此循環... 最近聽到許多故事,有升職的,有退休的,有離婚的,都好,人生下一個階段,總是另一個故事的開始...

"每一個故事的結束,就是另一個故事的開始",這是一句歌詞,但通常,"另一個故事"在當時並不知道,總要等到過了很久,當另一個故事也結束時,才會想起,並成為另另一個故事的開始,如此循環... 最近聽到許多故事,有升職的,有退休的,有離婚的,都好,人生下一個階段,總是另一個故事的開始......

- 11月 02 週日 202500:12

小毛音樂:Polish Jazz

2025年11月的第一天,星期六,陽光明亮。洗衣拖地,洗床單洗被單洗枕頭套,洗毛毯洗沙發罩,烘乾,棉絮裝入被套,拿出換季冬衣和熱水瓶... 整理書桌,顏料歸位,畫筆重新放好,釘上新的畫板和調色盤,換了一個小瓶子,倒入乾淨的亞麻仁油,泡杯咖啡,找出這段音樂,想到兩張臉...

晚上微涼,穿上背心出門兜風,路上人車稀少,半月高掛,冷風拂面... 果然是天蠍座的季節。

晚上微涼,穿上背心出門兜風,路上人車稀少,半月高掛,冷風拂面... 果然是天蠍座的季節。

- 10月 29 週三 202511:43

事件150:復歸與還原 / 就這樣囉

籌備好久的開幕茶會結束了,卻有一種才剛開始的感覺,突然想做很多事。"這是一種狀態"。感謝老天... 不知是藝術還是人生,還是遇到失散多年又歷經滄桑的兄弟,或重溫了幾段命中注定的師徒對話,總覺得此生足矣。也許,這也是一種選擇與承擔,自由是也...

籌備好久的開幕茶會結束了,卻有一種才剛開始的感覺,突然想做很多事。"這是一種狀態"。感謝老天... 不知是藝術還是人生,還是遇到失散多年又歷經滄桑的兄弟,或重溫了幾段命中注定的師徒對話,總覺得此生足矣。也許,這也是一種選擇與承擔,自由是也...那天我說了一些話,唱了兩首歌,也意外流下幾滴眼淚...

- 10月 25 週六 202513:19

事件149:復歸與還原 / 背後的獨白

1. 大家好,我是小毛,很高興也很榮幸能在這裡跟大家分享我這幾年畫畫的心得...

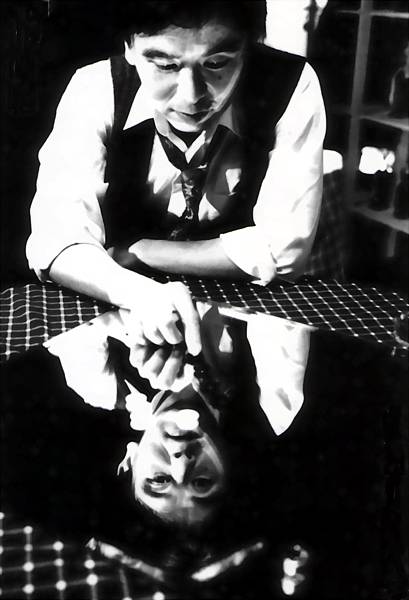

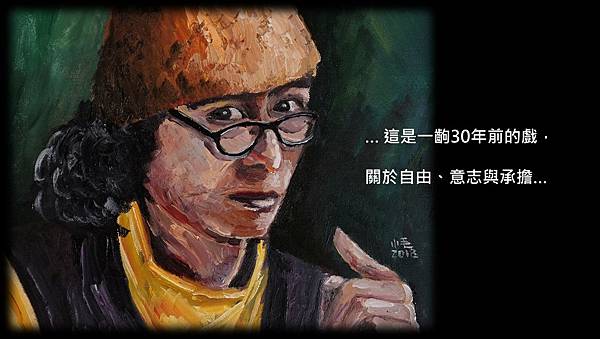

1. 大家好,我是小毛,很高興也很榮幸能在這裡跟大家分享我這幾年畫畫的心得...... 這是一張過期的自畫像。那年我在台中成立一個劇團,這是我們劇團的第一齣戲,也是我這輩子演的第一齣戲, 關於自由、意志與命運... 多年以後,我搬來高雄,又做了很多別的事,但回想起來,這個議題始終是我的最愛,甚至成為一種信念或生活態度,這大概是我畫畫"背後那些東西"的來源...

- 10月 08 週三 202512:39

事件148:復歸與還原 / 一種狀態

牆上的人比地上的人還多,不知是誰在看誰...

牆上的人比地上的人還多,不知是誰在看誰...最近許多朋友私訊"祝展覽成功",我感謝又慚愧,小小發表實在不好意思打擾大家,甚至,老實說,我真沒想過會再辦展覽... 這是我第二次辦展,嚴格說是第三次,前兩次是自己辦著好玩,分別在三餘和文藻,初學者的自娛,點到為止,足矣。這次應聰賢老師力邀,受寵若驚,有一種被"召喚"的感覺,當然也是好玩,意義卻大不同...

- 9月 30 週二 202523:31

事件147:復歸與還原 / 策展序文

- 9月 25 週四 202517:58

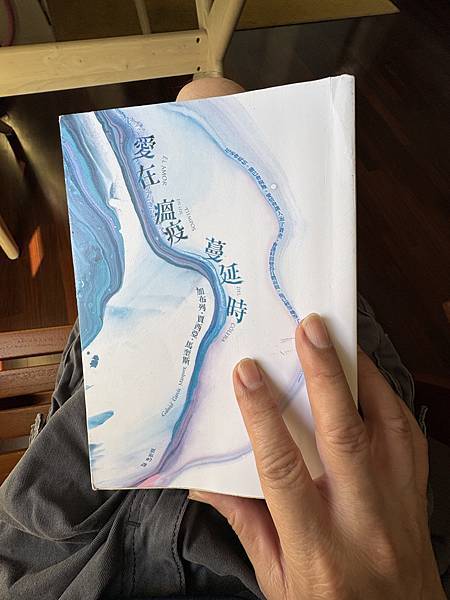

小毛閱讀:愛在瘟疫蔓延時

"那是關於對人生、愛情、年老和死亡的省思,這些想法也曾像夜間的小鳥在她的腦袋上盤旋,當她想用力一抓,牠們卻嚇得四處奔竄,只留下一根根散落的羽毛"... 馬奎斯 《愛在瘟疫蔓延時》。

"那是關於對人生、愛情、年老和死亡的省思,這些想法也曾像夜間的小鳥在她的腦袋上盤旋,當她想用力一抓,牠們卻嚇得四處奔竄,只留下一根根散落的羽毛"... 馬奎斯 《愛在瘟疫蔓延時》。不畫畫的日子果然厲害,這本著名的"愛情小說"斷續續讀了好久,慢慢發現,其實它說的不是愛情...